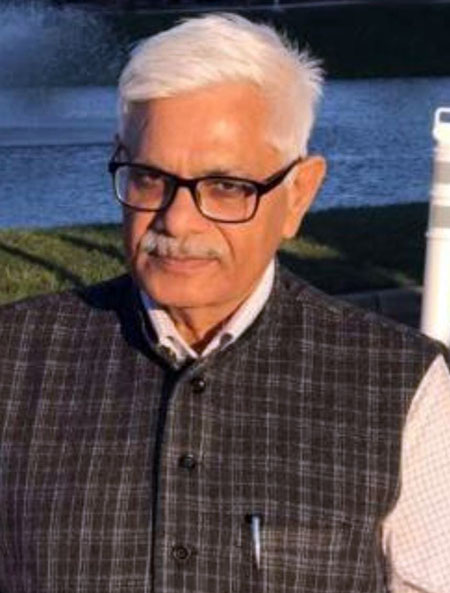

(गिरीश्वर मिश्र राजनीतिक विचारक एवं चिंतक हैं। यह लेख उन्होंने दैनिक समाचार पत्र उदय भूमि के लिए लिखा है। लेख में लेखक के निजी विचार हैं।)

पंडित दीन दयाल उपाध्याय हिंदुत्व की विचारधारा के चिन्तक थे। वे 1942 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और दैनिक स्वदेश आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना की। शीघ्र ही इन्हें सचिव का दायित्व मिला और 1967 में उसके अध्यक्ष भी बने। 1968 में इनकी असमय मृत्यु हो गई थी। उनकी चिंतनपरक सांस्कृतिक दृष्टि में भारत का जो खांचा बनाया उसको जनसंघ द्वारा वर्ष 1965 में आनाया गया और बाद में वह भारतीय जनता पार्टी की देश-दृष्टि का आधार बना। यह समाजवाद और साम्यवाद से भिन्न दृष्टि थी। यह सर्वोदय आंदोलन के करीब थी और भारतीय राजनीतिक सोच को औपनिवेश सोच से अलग करती है। उपाध्याय जी ने डॉ. लोहिया के साथ मिलकर एक वक्तव्य भी जारी किया था। उनका स्पष्ट मत था कि समाजवाद और साम्यवाद सिर्फ शरीर और मन तक सीमित हैं और इच्छा (काम) और धन (अर्थ) तक ही चुक जाते हैं। वे मनुष्य के समग्र अस्तित्व की उपेक्षा करते हैं। उपाध्याय जी ‘साम्प्रदायिक ( कम्यूनल) छवि से अलग एक व्यापक आधार चुनते हैं जो मानव अस्तित्व के सभी पक्षों का समावेश करता है।

इसमें शरीर, और मन के साथ बुद्धि तथा आत्म का भी समावेश है। इन्हीं के समानांतर धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के पुरुषार्थों को भी उन्होंने रेखांकित किया। उनका मानना था कि वैयक्तिकता के विरूद्ध जाकर साम्यवाद भी व्यक्ति को कुचल देता है। वे समाज को अनुबंध की जगह एक जीवित प्राणवान सत्ता मानते थे जो राष्ट्र की आत्मा के साथ संबद्ध रहता है। इस सामाजिक जीव की आवश्यकताएं भी व्यक्ति के समान होती हैं। आदि शंकर का अद्वैत वेदांत उन्हें आकर्षक लगा था जो पूरी सृष्टि में विद्यमान मनुष्य समेत सभी तत्वों को जोडऩे का आधार देता है, जिसे भारतीय संस्कृति का अमूल्य योगदान कहा जा सकता है। उपाध्याय जी में महात्मा गांधी की छवि भी दिखती है। दोनों ही भारत को अपनी राह खुद बनाने को कहते हैं।

दोनों वैयक्तिकता की श्रेष्ठता को अस्वीकार करते हैं। दोनों ही नैतिक धार्मिक मूल्यों पर बल देते हैं और उसी से अनुप्राणित आधुनिकता में ही उन्हें आगे की राह दिखती है। पश्चिमी दृष्टि की जो आलोचना गांधी जी के ‘हिन्द स्वराज और लोकमान्य तिलक के ‘गीता रहस्य में आई थी उसका विस्तार भी दिखता है। भारत के लिए लक्ष्य और दिशा के लिए वह देश की एक राष्ट्रीय अस्मिता को वे महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि अस्मिता के अभाव में राष्ट्र रुग्ण हो जाता है। विश्व के आर्थिक व राजनैतिक इतिहास को देखते हुए उपाध्याय जी कहते हैं कि पश्चिम में उभरे समाजवाद, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद विचार अपर्याप्त रहे। रोमन साम्राज्य के पतन और कैथोलिक चर्च के प्रभाव कम होने के साथ यूरोप में अनेक देश पनपे, जिनमें से कईयों ने यूरोप से बाहर जाकर साम्राज्य भी फैलाना शुरू किए। राष्ट्रवाद ने राष्ट्र और राज्य की अवधारणाओं को एक दूसरे के निकट पहुंचाया। यूरोप में प्रजातंत्र का उदय एक महत्वपूर्ण घटना रही। जन, व्यापार और राज्य के रिश्तों पर लोकतंत्र की परिधि में विचार हुआ। कल्याणकारी राज्य का भी विचार आया। व्यवहार के स्तर पर आपस में अंतर्विरोध भी दिखा।

राष्ट्रवादी विचार विश्व शान्ति को खतरा बना प्रजातंत्र और पूंजीवाद हाथ मिला कर शोषण में जुटा और समाजवाद ने पूंजीवाद को विस्थापित कर प्रजातंत्र और व्यक्ति स्वातंपय को प्रश्नांकित किया। कुल मिलाकर पश्चिमी दुनिया को समाधान नहीं मिल सका। स्वतंत्र भारत की स्थिति का विश्लेषण करते हुए उपाध्याय जी ने दिशाहीनता की बात की और सभी देशवासियों का सर्वतोमुखी विकास में असफलता को रेखांकित किया। देश में उभरती सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक समस्याओं के बीच जरूरी उत्साह और संतुष्टि की कमी उनको दुखी करती है। इस संदर्भ को आगे बढऩे के लिए दो तरह के विचार आते हैं। एक, जब स्वाधीनता खोई थी उसके पहले जहां थे वहां से शुरू करें। दूसरा, भारत में जो है उसे ख़ारिज कर बाहर से आयात करें। दोनों ही विकल्प अधज़् सत्य हैं। समय आगे ही बढ़ता है और हजार साल पहले लौटना नामुमकिन है। समाज भी स्थिर न था और बहुत कुछ हुआ उस सबको नकारा भी नहीं जा सकता। पश्चिमी विचारधारा सावज़्भौम नहीं है क्योंकि वह समुदाय और संस्कृति से परे नहीं हो सकती।

हर देश की सामाजिक-ऐतिहासिक दशाएं भिन्न समाधान की अपेक्षा करती हैं ठीक वैसे ही जैसे देश काल के उपयुक्त औषधि ही रोग हेतु दूर करने में सहायक होती है। यह याद रखना चाहिए कि ज्ञान और विचार तो देश-काल से बाहर आ-जा सकते हैं पर मनुष्य की प्रतिक्रियाएं उसके देश-काल से अनुबंधित होती हैं। इसलिए आलोचक विवेक के आधार पर ही मार्ग को चुनना होगा। ज्ञान कहीं से उपजा हो उसकी स्वीकार्यता ज्ञान की उपयुक्तता की कसौटी पर ही जांची जा सकती है। राष्ट्रवाद से संघर्ष जन्मा पर यथास्थितिवाद से छोटे देशों की स्वतंत्रता धूमिल रहती। ऐसे में विश्व में एका और राष्ट्रवाद बेमेल विचार हैं। दोनों ही निरपेक्ष रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते। इस परिप्रेक्ष्य में उपाध्याय जी भारत की संस्कृति के योगदान पर विचार करते हैं कि विश्व को क्या दिशा मिल सकती है। वे मानते हैं कि स्वातंपय का आधार संस्कृति में होना चाहिए। ऐसा न होने पर स्वतंत्रता के लिए राजनैतिक आन्दोलन स्वार्थ और सत्तालोभी राजनेताओं द्वारा नष्ट हो जायगा। वह सार्थक तभी होगा यदि वह संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने।

यह अभिव्यक्ति प्रगति और आनंद को जन्म देगी। राष्ट्रीय और मानवता दोनों ही दृष्टि से भारतीय दृष्टि के विचार प्रासंगिक है। वे मानते हैं कि विचार और संघर्ष की क्रांति से उपजे पश्चिमी विचार मानवता की आकांक्षा का एकांगी पक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति जीवन को समेकित रूप में देखती है। सिर्फ अंश को देखना व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। पश्चिमी विचार पहले खंड में देखता है फिर जोड़ता है जबकि भारतीय दृष्टि विविधता और बहुलता को देखती है पर उनके बीच कोई एक योजक सूत्र को तलाशती है। विश्व में व्यक्त असंबद्धता या अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढ़ कर विश्व को नियमित करने वाले सिद्धांत की खोज की जाती है। रसायनविदों ने अवयव खोजे फिर भौतिकीविदों ने बताया कि अंतत: सब कुछ ऊर्जा है। हेगेल के थीसिस, एंटी थीसिस और सिन्थिसिस का सिद्धांत बताया माक्र्स ने इतिहास और अर्थशास्त्र को इसी हिसाब से समझा।

भारत में सकल या समस्त जीवन में एका देखा गया। उपाध्याय जी बीज का उदाहरण लेकर कहते हैं कि बीज जड़, तने, डाल, पत्ते, फूल और फल में व्यक्त होता है। इन सभी अंशों की विशेषताएं भी भिन्न होती हैं पर उनका मूल बीज से रिश्ता दिखता है और नकारा नहीं जा सकता। विविधता में ऐक्य और उस ऐक्य का विभिन्न रूपों में अनुभव करना भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख सरोकार है। ऐसी सोच में शक्तियों के बीच संघर्ष प्रकृति की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह तो प्रतिगामी है और गिरावट का लक्षण है। पश्चिम का प्रसिद्ध सबल और समर्थ का जीवनÓ (सर्वाइवल ऑफ दि फिटेस्ट) का सिद्धांत तो जंगल राज है। काम, क्रोध, मोह, मद, आदि निम्न प्रवृत्तियां हैं पर सभ्यता और संस्कृति के आधार नहीं बन सकते। संस्कृति की इनसे रक्षा करनी होगी और ये मानव व्यवहार के मानक नहीं हो सकते। सभ्यता का विकास तो इन पर अंकुश लगाने से होगा। उपाध्याय जी याद दिलाते हैं कि संसार में संघर्ष के साथ सहयोग भी खूब दिखता है। कृषि और पशु जीवन तक में पूरकता झलकती है।

(वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है और हम जो कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं वह वृक्षों के लिए जरूरी है)। परस्पर जीवन-संजीवन सभ्यता का आधार बनाता है, प्रकृति को मोड़ कर सामाजिक लक्ष्य पाना संस्कृति है परन्तु जब यह सामाजिक संघर्ष को जन्म दे तो निकृष्ट हो जाता है। संस्कृति प्रकृति कि उपेक्षा नहीं करती। वह प्रकृति में निहित उन तत्वों को उन्नत करती है जो ब्रह्मांड में जीवन संभव और समृद्ध करती हैं। वह जीवन विरोधी तत्वों को नष्ट करती है। स्मरणीय है कि पशुओं में स्मृति नहीं होती और सभ्यता भी नहीं पर रिश्ते तो वहां भी होते हैं। मनुष्य उन मूल रिश्तों को आगे बढ़ाता है और सहयोग तथा सामंजस्य के साथ सभ्यता का निर्माण करता है, मूल्य और मानक सिरजता है, और अच्छा बुरा निश्चित करता है। यदि संघर्ष और शत्रुता ही मानव संबंधों का आधार बने तो और उसी के आधार पर इतिहास को समझा जाय तो विश्व शांति का स्वप्न बेमानी हो जायगा। लोभ और क्रोध की प्रवृत्तियां मनुष्य में होती हैं परन्तु प्रेम और बलिदान भी मौजूद है।

अक्रोध को नैतिक नियम माना गया। सत्य और अहिंसा जैसे नियमों के बिना समाज चलेगा ही नहीं। ये मूल स्वभाव हैं जो जन्म से होते हैं और जिन्हें धर्म कहा गया। धर्म प्रधान संस्कृति जीवनदायी होती है। उपाध्याय जी का विचार है कि मनुष्य का समग्र अस्तित्व शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर बनता है। पर ये व्यक्ति में समेकित रूप से मौजूद रहते हैं। इनको अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। पश्चिमी दुनिया में यही हुआ। प्रजातंत्र की ओर आगे बढऩे में मनुष्य को राजनैतिक पशु तो मान लिया गया। मताधिकार तो मिला पर अन्य अधिकार दूर हैं। माक्र्स ने इसे पहचाना पर उस रास्ते चलकर न भूख मिटी न मताधिकार ही रहा। दूसरे छोर पर अमेरिका है जहां सबको भोजन भी है और मताधिकार भी पर पर शान्ति और और खुशी कम है। मनुष्य की प्रगति सर्व-समावेशी होनी चाहिए पर पश्चिम में सिर्फ शरीर पर ही ध्यान दिया गया जबकि भारत में सब पर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी परस्पर संबंधित और पूरक हैं। इनमें धर्म केंद्र में है। जब राज्य को आर्थिक और राजनैतिक दोनों अधिकार मिल जाते हैं तो धर्म घटता है। सारी शक्ति सरकार में हो तो सब उसी की ओर देखेंगे। अधिकारी भी कर्तव्य पालन नहीं करेंगे।

अत: समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए हरस्तर पर एक साथ काम करना पड़ेगा। पर शरीर, बुद्धि, मानस और आत्मा अकेले व्यक्ति के स्तर पर ही नहीं समाज के स्तर पर भी बहुलताबोधक भारतीय विचार में समाज स्वत: उत्पन्न है। पश्चिम में समाज सामाजिक संविदा के तहत व्यक्तियों का सहमति से निर्मित समूह है। इसमें व्यक्ति ही समाज का निर्माता है यह विचार अस्वीकार करते हुए उपाध्याय जी समाज के आत्म और जीवन को व्यक्ति की तरह वह प्रभुतासंपन्न कहते हैं। समूह व्यक्तियों का कोई यादृच्छिक योग न होकर उससे अधिक है। व्यक्ति व्यक्ति के रूप में और समाज के अंश के रूप में समान या भिन्न हो सकता है। व्यक्ति और समाज की सोच में फर्क होता है। यदि कुछ समूह साथ रहें तो उनके मित्रता समानता का भाव भरती है। परन्तु ‘राष्ट्र कुछ भिन्न है। लक्ष्य (आत्मा) और मातृभूमि (शरीर) तत्व प्रमुख हैं। शरीर से आत्मा निकल जाय वह निष्प्राण हो जायगा। तादात्म्य संबंध से निरंतरता बनी रहती है। समाज का आतंरिक स्वभाव ‘चिति नैसर्गिक है। यह संस्कृति और इतिहास से भिन्न है। उसके अनुरूप देश आगे बढ़ता है। चिति के अनुरूप जो होगा वह संस्कृति में जुड़ेगा।

चिति देश की आत्मा है और महापुरुषों के कार्य में परिलक्षित होती है। व्यक्ति भी इस चिति का उपकरण है। राष्ट्र की अवयवभूत संस्थाएं भी राष्ट्रीय लक्ष्य पाने के माध्यम हैं। राष्ट्र और राज्य भिन्न हैं। भारत में राज्य को सामाजिक संविदा से पैदा माना गया जबकि पश्चिम में राजा दैवीय था और समाज संविदा पर टिका था। भारत में इसके उलटा है। समाज स्वत: जन्मा है। व्यक्ति एकल सत्ता न होकर बहुलता वाली सत्ता है और अनेक संस्थाओं का सदस्य होकर कई तरह की जिंदगी जीता है। उसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए जो परस्परविरोधी न होकर पूरक हों। व्यक्ति और समाज की संस्थाओं के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। परस्परनिर्भरता और पूरकता सभी संस्थाओं के बीच होनी चाहिए। राज्य भी एक संस्था है पर उस अर्थ में समाज संस्था नहीं है। यदि राज्य केंद्र में रहता तो यह राष्ट्र कब का समाप्त हो चुका था। राज्य महत्वपूर्ण है परन्तु सर्वोच्च नहीं। उसकी रचना समाज की रक्षा के लिए की गई थी। राष्ट्र की आत्मा चिति ही सर्वाधिक महत्व की है। उसकी अभिव्यक्ति और संरक्षण के नियम राष्ट्र-धर्म हैं। धर्म ही सर्वोपरि है। उसकी हानि से राष्ट्र नष्ट हो जाता है। यह धर्म रेलिजन या पंथ नहीं है। धर्म का उपयोग देश, काल और पात्र पर निर्भर करता है।

धर्म के अनेक रूप हैं। धर्म ही राष्ट्र की रक्षा करता है। सभी संस्थाएं धर्म से ही शक्ति पाती हैं। राष्ट्र एक प्राणवान सत्ता है, स्वत: उद्भूत। उसे मूर्त आकार देने के लिए संस्थाएं होती हैं। राज्य भी एक संस्था है और अर्थ तंत्र भी। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, लोगों का विकास और राष्ट्र का विकास विवेक की अपेक्षा करता है। इच्छाओं पर पश्चिम में कोई नियंत्रण नहीं रहा और उपभोगप्रधान विनाशकारी शैली अपनाई गई, जिसमें नई-नई जरूरतें पैदा की जाती हैं। उपाध्याय जी एकात्म मानववाद, सर्वोदय, स्वदेशी, ग्राम-स्वराज और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विचारों के पुरस्कर्ता के रूप में देशी अर्थ व्यवस्था के माडल के पक्षधर थे जिसमें मनुष्य केंद्र में हो। इसी के अनुरूप भारत का निर्माण उनका स्वप्न था। वह सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव, वर्तमान का वस्तुपरक मूल्यांकन और उज्जवल भविष्य की आकांक्षा राष्ट्र के विराट रूप को जगाना चाहते थे। बिना किसी का अनुकरण किए। ऐसा भारत जो अतीत की उपलब्धियों के पार जाए और हर देशवासी को सतत विकास का अवसर दे। सृष्टि के साथ एकात्म होने की अनुभूति नर से नारायण होने की यात्रा, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: